PLAN DE MANEJO PESQUERO DE ROBALO (CENTROPOMUS UNDECIMALIS) DEL

GOLFO DE MEXICO Y MAR CARIBE (ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL)

FICHA TECNICA NORLEX

Nombre corto: 25031420.

Legislación: Federal.

Fuente: D.O.F.

Emite: SAGARPA.

Fecha de publicación: 25 de marzo de 2014.

Fecha de entrada en vigor: 26 de marzo de 2014.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con fundamento en los artículos 12, 14, 26 y 35 fracciones XXI y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 8, fracción II, 20 fracción XI, 29 fracción XV, 36 y 39, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables; 1, 3, 5 fracción XXII y 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se establece la organización y funcionamiento del Organismo Descentralizado denominado Instituto Nacional de Pesca; y 1, 4 y 5 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Pesca, y

CONSIDERANDO

Que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables confiere a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por conducto del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), la facultad para la elaboración y actualización de los Planes de Manejo Pesquero.

Que los Planes de Manejo tienen por objeto dar a conocer el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de la actividad pesquera de forma equilibrada, integral y sustentable; basadas en el conocimiento actualizado de los aspectos biológicos, ecológicos, pesqueros, ambientales, económicos, culturales y sociales que se tengan de ella, que en su conjunto son el anexo del presente instrumento.

Que para la elaboración de los Planes de Manejo, el INAPESCA atiende a lo requerido por el Consejo Nacional de Pesca y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura a que corresponda, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL

PLAN DE MANEJO PESQUERO DE ROBALO (CENTROPOMUS

UNDECIMALIS) DEL GOLFO DE MEXICO Y MAR CARIBE

ARTICULO UNICO.- El presente Acuerdo tiene por objeto dar a conocer el Plan de Manejo Pesquero de Robalo (Centropomus undecimalis) del Golfo de México y Mar Caribe.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, D.F., a 28 de febrero de 2014.- El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez.- Rúbrica.

PLAN DE MANEJO PESQUERO DE ROBALO (CENTROPOMUS UNDECIMALIS) DEL GOLFO DE

MEXICO Y MAR CARIBE

INDICE

1. Resumen ejecutivo

2. Marco jurídico

3. Ambito de aplicación del Plan de Manejo

3.1. Ambito biológico

3.2. Ambito geográfico

3.3. Ambito ecológico

3.4. Ambito socioeconómico

4. Diagnóstico de la pesquería

4.1. Importancia

4.2. Especies objetivo

4.3. Captura incidental y descartes

4.4. Tendencias históricas

4.5. Disponibilidad del recurso

4.6. Unidad de pesca

4.7. Infraestructura de desembarco

4.8. Proceso e industrialización

4.9. Comercialización

4.10. Indicadores socioeconómicos

4.11. Demanda pesquera

4.12. Grupos de interés

4.13. Estado actual de la pesquería

4.14. Medidas de manejo existentes

5. Propuesta de manejo de la pesquería

5.1. Imagen objetivo al año 2022

5.2. Fines

5.3. Propósito

5.4. Componentes

5.5. Líneas de acción

5.6. Acciones

6. Implementación del Plan de Manejo Pesquero

7. Revisión, seguimiento y actualización del Plan de Manejo

8. Programa de investigación

9. Programa de inspección y vigilancia

10. Programa de capacitación

11. Costos

y financiamiento del Plan de Manejo

12. Glosario

13. Referencias

14. Anexo

El robalo constituye una de las pesquerías artesanales de mayor importancia y tradición en el Golfo de México, debido a su calidad y sabor, además por su distribución estacional y espacial es de fácil acceso para las comunidades pesqueras ribereñas, alcanzando un alto precio en el mercado nacional y representa una valiosa fuente de empleo para las comunidades ribereñas. Dada la importancia de la pesquería se elaboró el Plan de Manejo Pesquero de robalo para impulsar su desarrollo integral y armónico, con enfoque social, ecosistémico y productivo. Este Plan de Manejo presenta los aspectos generales sobre la biología de las principales especies de robalo que integran la pesquería, como son: Centropomus undecimalis (Bloch, 1792), “robalo blanco”, C. poeyi, “robalo prieto” y C. parallelus, “chucumite”. El Plan de Manejo Pesquero de robalo fue elaborado con métodos de planificación participativa como son: el análisis FODA y Marco lógico, para lo cual se llevaron a cabo 10 reuniones y talleres en los que se contó con la colaboración de organizaciones pesqueras y permisionarios, así como instituciones académicas y de investigación e instituciones de gobierno federal, estatales y municipales. El Plan de Manejo Pesquero está integrado por objetivos jerarquizados (Fines, Propósito y Componentes) y Acciones. Los Fines establecen el contexto en el que se desarrollará el plan y se definieron como contribuciones para el logro de cinco objetivos nacionales; el Propósito es el objetivo central y la hipótesis de lo que debiera ocurrir a consecuencia de la aplicación del Plan de Manejo, determinándose como tal la sustentabilidad de la pesquería; los Componentes son los objetivos estratégicos para lograr la sustentabilidad y se consideraron: 1) poblaciones de robalo saludables, 2) pesquería rentable económicamente, 3) equidad social en la pesca y 4) hábitat mejorado. Las Acciones están basadas en la atención a los problemas identificados por los actores en las reuniones y talleres, en total se establecieron 72 en 14 líneas, y se incluyeron indicadores de gestión, metas e involucrados para cada una de ellas. Se espera que el presente Plan de Manejo Pesquero tenga un impacto positivo para la recuperación y conservación del recurso robalo, así como de las comunidades de pescadores que realizan su aprovechamiento.

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), reconoce a la pesca y la acuacultura como actividades que fortalecen la soberanía alimenticia y territorial de México, considerándolas de importancia para la seguridad nacional y prioritaria para el desarrollo del país. Estableciendo los principios de ordenamiento, fomento y regulación del manejo integral y el aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales.

Definiendo las bases para la ordenación, conservación, la protección, la repoblación y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, así como la protección y rehabilitación de los ecosistemas en que se encuentran dichos recursos. Indicando los principios para ordenar, fomentar y regular el manejo integral. Promueve el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y acuicultores del país a través de los programas que se instrumenten para el sector pesquero y acuícola. Procura el derecho al acceso, uso y disfrute preferente de los recursos pesqueros y acuícolas de las comunidades y propone mecanismos para garantizar que la pesca y la acuacultura se orienten a la producción de alimentos. Además es un Plan de Manejo con enfoque precautorio, acorde con el Código de Conducta para la Pesca Responsable, del cual México es promotor y signatario, y es congruente con los ejes estratégicos definidos por el Presidente de la República para la presente administración, que serán el soporte para el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.

Adicionalmente a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, otras leyes concurrentes son: a) Ley Federal sobre Metrología y Normalización, concerniente a la emisión de Normas reglamentarias de las pesquerías; b) Ley General de Sociedades Cooperativas que rige la organización y funcionamiento de las sociedades de producción pesquera, y c) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), relativa a la preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente y acervo biológico del País.

Dentro de los instrumentos creados para

apoyar la Política Nacional Pesquera se encuentran los Planes de Manejo

Pesquero (PMP) definidos como el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo

de la actividad pesquera de forma equilibrada, integral y sustentable; basadas

en el conocimiento actualizado de los aspectos biológicos, pesqueros,

ambientales, económicos, culturales y sociales que se tengan de ella. En este

caso la LGPAS señala que el Instituto Nacional de Pesca es el encargado de

elaborar dichos planes.

La pesquería de robalo en el Golfo de México está sujeta a reglamentación desde 1933, cuando se estableció un periodo de veda del 15 de mayo al 30 de junio para el robalo prieto y blanco, en la zona comprendida de Soto La Marina, Tamaulipas, a Barra de Chachalacas, Veracruz, y del 1 de julio al 15 de agosto de este último punto a Barra de Tonalá, en el mismo estado (frontera con Tabasco) (DOF, 1933). Esta reglamentación fue actualizada en 1994 (DOF, 1994). El resto de los estados del Golfo de México, no cuenta con periodos de veda. En Campeche y Tabasco la normatividad existente es la referida en la NOM-037-PESC-2004, que corresponde a los humedales del Usumacinta, en los municipios de Catazajá, Palenque y La Libertad en Chiapas; Jonuta, Emiliano Zapata y Balancán en Tabasco, así como Ciudad del Carmen y Palizada en Campeche (DOF, 2007). El robalo al ser una especie de la pesca deportiva, su extracción está sujeta también por la Norma Oficial Mexicana NOM-017-PESC-1994 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 1995, y modificada el 25 de noviembre de 2013, donde mencionan que tratándose de especies de agua dulce el límite máximo permisible será de cinco ejemplares por pescador por día.

3. Ambito de aplicación del Plan de

Manejo

La ubicación taxonómica del robalo blanco (Centropomus undecimalis), robalo prieto (C. poeyi) y chucumite (C. parallelus) de acuerdo con ITIS (2010) es la siguiente:

Reino: Animalia

Phylum: Chordata

Subphylum: Vertebrata

Superclase: Osteichthyes

Clase: Actinopterygii

Subclase: Neoterygii

Infraclase: Teleostei

Superorden: Acanthopterygii

Orden: Perciformes

Suborden: Percoidei

Familia: Centropomidae

Subfamilia: Centropominae

Género: Centropomus

Especie: C. undecimalis,

C. poeyi, C. parallelus

El robalo blanco tiene un cuerpo robusto plateado brillante con tonos azul grisáceo en el dorso y costados oscurecidos por pequeños puntos negros. Línea lateral negra, recta. Radios de la aleta dorsal 10. Tercera espina dorsal más alta que la cuarta, cuando se extiende. Segunda espina anal no alcanza la vertical de la base de la caudal. Angulo exterior del preopérculo suavemente aserrado. Escamas alrededor del pedúnculo caudal 22-28, generalmente 24-27. De 67 a 68 escamas en una serie longitudinal. De ocho a 10 branquiespinas en la rama inferior del primer arco branquial, sin contar los rudimentos. Altura máxima del cuerpo cabe 4.1 a 5.6 veces la longitud cefálica (Mendoza, 2000).

Existen diferencias en las características físicas de las especies de robalos; los robalos prietos además de la coloración obscura, son más robustos y de tallas más pequeñas que el robalo blanco, alcanzando longitudes hasta 108 cm y un peso de 11.3 kg (Lorán-Núñez et al., 2005). Los chucumites difieren de las otras especies de robalo en que son mucho más pequeños, llegan a alcanzar tallas de 60 cm de longitud total, su cabeza es más ancha y deprimida y tienen una coloración amarilla (Anónimo, 1976).

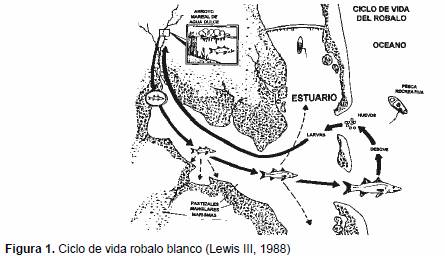

El robalo blanco y el robalo prieto permanecen gran parte de su vida en zonas con vegetación sumergida en lagunas y ríos, realizan continuos desplazamientos entre el mar y las lagunas para alimentarse y regresan a desovar a la zona costera frente a las bocas de ríos o lagunas (Lewis III, 1988).

Las hembras maduras de robalo blanco acuden a depositar sus huevos en la cercanía de la costa; los huevos son esféricos, con un diámetro de 0.400 a 0.690 mm, flotan libremente en el mar, cerca de la superficie. Los huevos fecundados comienzan el desarrollo llamado segmentación que ocurre en aproximadamente 17 horas a una temperatura de 27º C, culmina con la eclosión o nacimiento de las larvas con una talla de 1.4-1.5 mm. Posteriormente, cuando la larva mide de 3.6-3.8 mm se presenta la flexión; a los 7 mm, se forman los radios de la aleta dorsal y anal. A los 14 mm aparecen las primeras escamas. A los tres meses de ocurrido el desove ya han alcanzado una talla de 45 mm, entonces se les considera juveniles (Lau y Shafland, 1982).

En la etapa de larva y pre-juvenil comienzan a emigrar hacia las lagunas costeras y esteros aprovechando la corriente salina que penetra con la marea (Green, 1993). En verano es posible encontrar a los juveniles en las lagunas costeras o ríos, en donde crecen hasta alcanzar la madurez sexual (Lewis III, 1988). En el periodo próximo al desove efectúan de nuevo una migración reproductora hacia la desembocadura de las lagunas costeras hasta alcanzar la franja litoral para desovar (figura 1).

Todos los robalos son especies demersales y se agrupan en cardúmenes. En etapas tempranas de crecimiento se asocian a comunidades de manglares, de lirio acuático o pastos marinos. De acuerdo a su ciclo biológico, alternan su permanencia en aguas marinas costeras, esteros, ríos y lagunas, mostrando así su amplia tolerancia a la concentración de sales (Marshall, 1958; Volpe, 1959; Chávez, 1963; Anónimo, 1976; Hoese y Moore, 1977 y Castro-Aguirre, 1978). No se conocen con exactitud los límites de su rango de tolerancia a los cambios de temperatura. Sin embargo, su condición de habitar aguas poco profundas sugiere que soportan fluctuaciones térmicas considerables; diversos autores han reportado que las bajas temperaturas afectan su fisiología, tornando lentos sus movimientos e inclusive provocando su muerte cuando es muy baja (16 a 8 °C) (Hoese y Moore, 1977; Chung, 1981, Gilmore et al., 1983; Shafland y Foote, 1983 y Howells et al., 1990), mientras que el periodo entre finales de la primavera e inicio del otoño cuando la temperatura se incrementa, los robalos se reúnen para la reproducción y el desove.

Los valores de los parámetros de crecimiento del robalo blanco presentan diferencias, que se pueden deber a los métodos utilizados en el muestreo, agrupamiento de la información y análisis para determinarlos. Otra de las causas pueden ser las diferencias geográficas de las zonas de estudio, que presentan diferentes hábitats, temperaturas, alimento y también niveles de explotación. Para estandarizar las curvas de crecimiento de las diferentes zonas se utilizó el método ELEFAN I incluido en FISAT. Los valores de los parámetros de crecimiento y de la relación longitud-peso de las especies de robalo blanco y robalo prieto obtenidos por diferentes autores, se muestran en la tabla 1.

|

Autor |

Zona |

Método |

Peso |

Long |

Crecimiento |

|||

|

a |

b |

L inf. (cm) |

W inf. (kg) |

k |

t0 |

|||

|

Robalo blanco |

||||||||

|

Gómez-Ortiz et al. (2011) |

Sur de Tamaulipas y Norte de Veracruz |

Mínimos cuadrados; ELEFAN 1 (FISAT) |

4.35 E-06 |

3.07 |

125.5 LT |

14.198 |

0.18 |

0.009 |

|

Lorán-Núñez et al. (2007), Lorán-Núñez et al. ( 2008b) |

Sistema Lagunar de Alvarado, Veracruz |

Cassie (1954), Ford (1933), Von Bertalanffy (1938) y Walford (1946) |

6.2E-06 |

3.04 |

131.5 |

14.101 |

0.33 |

0.090 |

|

Perera-García (2010) |

Tabasco |

Lectura de otolitos, Walford (1946) |

1.0E-02 |

2.95 |

111.42 |

13.186 |

0.11 |

-0.23 |

|

Tres Brazos |

|

|

83.77 LF |

3.734 |

|

-0.49 |

||

|

San Pedro |

97.15 LF |

4.926 |

0.26 |

-0.91 |

||||

|

Balancán |

109.21 LF |

10.881 |

0.17 |

-0.57 |

||||

|

Barra del Bosque |

94.56 LF |

8.111 |

0.21 |

-0.48 |

||||

|

Barra San Pedro |

|

|

0.27 |

|

||||

|

Caballero-Chávez et al.

(2008) |

Carlos Rovirosa, Tabasco |

Mínimos cuadrados; ELEFAN 1 (FISAT) |

1.0E-02 |

2.95 |

111.80 |

15.468 |

0.12 |

0.00126 |

|

Caballero-Chávez et al.

(2010) |

Suroeste de Campeche |

Mínimos cuadrados; ELEFAN 1 (FISAT) |

1.0E-02 |

2.97 |

126.72 LF |

17.598 |

0.12 |

0.009 |

|

Aguilar-Salazar et al.

(2000) |

Laguna Yalahau, Quintana Roo |

Shepherd (SLCA) (FISAT) |

|

|

90.1 |

|

0.26 |

-0.05 |

|

Robalo prieto |

||||||||

|

Lorán-Núñez et al. (2012) |

Sistema Lagunar de Alvarado, Veracruz |

Cassie (1954), Ford (1933), Von Bertalanffy (1938) y Walford (1946) |

6.3E-06 |

3.10 |

116.93 |

16.2 |

0.34 |

0.895 |

Las estimaciones de la mortalidad total, natural y por pesca en los diferentes estados se presenta en la tabla 2, los cuales fueron estimados a partir de información de los siguientes trabajos: Aguilar-Salazar et al., 2000; Gómez-Ortiz et al., 2009; Lorán-Núñez et al. (2009a), Caballero-Chávez et al. (2008, 2010).

La mortalidad total se calculó mediante el método de la curva de captura; se asumió que a partir de una edad dada, los organismos se encuentran plenamente representados en la muestra. Para la mortalidad natural se utilizaron las ecuaciones empíricas de Pauly (1980,1984) contenidas en el programa de computación FISAT.

Log(M)=-0.0066–0.279log(L∞)+0.6543log(K)+0.4634log(T)

Dónde: T = temperatura media anual del agua en el lugar donde habita la especie en este caso, 27 °C.

La mortalidad por pesca (F) se estimó como la diferencia entre la mortalidad total y la natural. Se calculó el coeficiente de explotación (E): E= F/ (F+M)

Los valores estimados de mortalidad total se encuentran entre 0.92 a 1.36, lo cual nos indican que la población está a su máxima explotación (Tabla 2).

Tabla 2. Estimaciones de mortalidad del robalo blanco Centropomus undecimalis y robalo prieto C. poeyi en diferentes zonas del Golfo

de México.

|

Recurso |

Zona |

Mortalidad natural (M) |

Mortalidad total (Z) |

Mortalidad por pesca (F) |

|

Robalo blanco |

Sur de Tamaulipas. |

0.21 |

1.25 |

1.04 |

|

Robalo blanco |

Laguna. Alvarado, Veracruz |

0.35 |

1.38 |

1.03 |

|

Robalo blanco |

Carlos Rovirosa, Tabasco |

0.30 |

0.92 |

0.62 |

|

Robalo blanco |

Suroeste de Campeche |

0.29 |

1.21 |

0.92 |

|

Robalo blanco |

Laguna Yalahau, Quintana Roo |

0.54 |

1.30 |

0.76 |

|

Robalo prieto |

Laguna Alvarado, Veracruz |

0.47 |

1.36 |

0.89 |

El robalo blanco es una especie protándrica hermafrodita, es decir que maduran primero como macho y cambian después a hembra, esto ocurre cuando alcanzan tallas promedio de 51.5 cm y una edad de 3.4 años (Taylor et al., 2000).

Los periodos de reproducción reportados para el robalo blanco y robalo prieto en México se presentan en la tabla 3.

En términos generales se considera que la reproducción se inicia en primavera y finaliza a principios de otoño, los máximos valores para el robalo blanco se presentan de mayo a agosto, para robalo prieto en julio y agosto. Volpe (1959) y Chávez (1961) reportaron que la zona de reproducción del robalo blanco se localiza en el mar, en sitios poco profundos no retirados de la costa, y frente o cerca de la desembocadura de los ríos. Lowerre et al. (2003) encontraron grupos de robalo blanco en reproducción cerca de una escollera del canal de comunicación de una laguna en la costa Atlántica de Florida, con profundidades de 5 a 13 m, temperatura del fondo de 28 °C y salinidad de 35 ups durante todas las fases lunares, en el día y en la noche. En el Sur de Tamaulipas, la reproducción se lleva a cabo en el área costera frente o cerca de la desembocadura del río Pánuco (Gómez–Ortiz et al., 2009).

En Veracruz se encontraron organismos en reproducción en el canal de comunicación de la Laguna de Alvarado con el mar en profundidades de 7 a 12 m, con una salinidad superficial de 4 a 19 ups y temperatura superficial de 25 a 32 °C. (Lorán-Núñez et al., 2005, 2006a, 2007; Lorán-Núñez et al., 2008a; Martínez-Izunza et al., 2009). En el Sur de Campeche las áreas de reproducción se localizan en las zonas adyacentes a las plataformas petroleras y cerca de la desembocadura de la Laguna de Términos (Caballero-Chávez et al., 1995, Caballero-Chávez, 2003b). Los parámetros reproductivos del robalo blanco y robalo prieto de las diferentes zonas se presentan en la tabla 3.

|

Autor |

Zona de Estudio |

Talla mínima de madurez sexual* (cm) |

Talla Lm50%** (cm) |

Epoca de reproducción |

|

Robalo blanco |

||||

|

Gómez-Ortiz et al. (2011) |

Ríos Pánuco y Tamesí, Sur de Tamaulipas. |

71 H LT 57 M |

86 H LT 79 M |

junio-septiembre valor más alto: julio-agosto |

|

Chávez (1963) |

Laguna de Alvarado, Veracruz |

39 LT |

- |

junio-octubre valor más alto: julio |

|

Hernández-Tabares et al.

(2003) |

Veracruz |

- |

- |

abril-septiembre |

|

Lorán-Núñez et al. (2012) |

Sistema Lagunar de Alvarado, Veracruz |

60 H LT |

81 H LT |

junio-septiembre valor más alto: julio |

|

Suárez-Bautista (2001) |

Tabasco |

- |

- |

valor más alto: junio-agosto |

|

Perera-García et al. (2008) |

Barra San Pedro, Tabasco |

- |

85 H LF 68 M |

valor más alto: julio-agosto |

|

Caballero-Chávez et al. (2008) |

Carlos Rovirosa y Frontera, Tabasco |

71 H LF 66.5 M |

78-80 LF |

abril-septiembre valor más alto: mayo-julio |

|

Carvajal (1975) |

Laguna de Términos, Campeche. |

- |

- |

abril-septiembre valor más alto: mayo-septiembre |

|

Caballero-Chávez (2003a, 2003b), Caballero-Chávez et al. (2010) |

Suroeste de Campeche |

55.5 H LF 55.8 M |

79 a 86 H 75 a 79 M LF |

marzo-octubre valor más alto: mayo-agosto |

|

Robalo prieto |

||||

|

Chávez (1963) |

Laguna de Alvarado, Ver. |

- |

- |

julio-agosto |

|

Fuentes (1973) |

Laguna de Alvarado, Veracruz |

- |

- |

mayo-agosto valor más alto: agosto |

|

Lorán-Núñez et al. (2012) |

Sistema Lagunar de Alvarado, Ver. |

50 H LT |

78 H LT |

junio-septiembre valor más alto: julio-agosto |

|

Carvajal (1975) |

Laguna de Términos, Campeche |

46 |

- |

junio-septiembre valor más alto: julio |

|

Chucumite |

||||

|

Gómez-Ortiz et al. (2011) |

Ríos Pánuco y Tamesí, Sur de Tamaulipas |

24 H LT 22 M |

32 H LT 30 M |

marzo a diciembre valor más alto: agosto-octubre |

|

(*)Talla más pequeña

madura observada |

||||

|

(**)Talla en que 50% de

las hembras está madura sexualmente, (H) hembras, (M) machos, (LT) longitud

total y (LF) longitud furcal. |

||||

Los resultados de los estudios de fecundidad de robalo blanco realizados por varios autores en las zonas de distribución de esta especie se presentan en la tabla 4.

|

Autor |

Zona de Estudio |

Fecundidad (No.

de huevos) |

Talla Hembras |

Método |

|

Volpe (1959) |

Costas de Florida |

1,440,000 |

58.4 cm |

Volumétrico |

|

Chávez (1963) |

Laguna Alvarado, Ver. |

2,678,000 |

110 cm y 12 kg |

- |

|

Cervigón (1966) |

Costas de Venezuela |

1,440,000-1,650,000 |

- |

- |

|

Gómez-Ortiz et al. (2006) |

Río Panuco y zona costera de Tampico,

Tamaulipas. |

1,085,050-1,811,551 promedio: 1,340,403 |

86-99 cm LT y 6-8 kg |

Gravimétrico |

|

Caballero-Chávez et al. (2008) |

Frontera, Tabasco |

728,157 |

76-98 cm LF y 3.5-8.5 kg |

Volumétrico |

|

Garduño-Dionate et al. (2009) |

Costa de Campeche |

2,084,905-7,344,683 promedio: 3,267,500 |

85-110 cm LT y 4-10 kg |

Gravimétrico |

|

Caballero-Chávez et al. (2011) |

Sur de Campeche |

3,904,348 |

71-102 cm LF y 3-10 kg |

Volumétrico |

3.2. Ambito geográfico

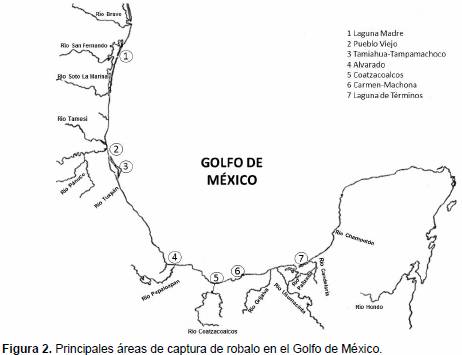

El género Centropomus tiene una distribución anfiamericana con hábitos diadrómicos y características de ambientes mixohalinos (Castro-Aguirre et al., 1999). Se encuentra en el Golfo de México y Mar Caribe, siendo más abundante en Veracruz y Tabasco (Anónimo, 1976; Hoese y Moore, 1977 y Castro-Aguirre, 1978). El robalo prieto C. poeyi es común en Veracruz y Tabasco, con mayor abundancia en la cuenca baja del río Papaloapan y en el sistema lagunar de Alvarado (Chávez, 1963). El robalo blanco C. undecimalis es particularmente abundante en Campeche, Tabasco y Veracruz.

En el litoral del Golfo de México las áreas de pesca abarcan las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche; en cuanto a sistemas lagunares estuarinos, en Veracruz sobresalen Pueblo Viejo, Tamiahua, Coatzacoalcos, Tampamachoco y Alvarado; en Tabasco, Carmen y Machona; y en Campeche, Laguna de Términos; también son importantes la desembocadura de algunos ríos como el Pánuco y Tamesí en el Norte de Veracruz y Sur de Tamaulipas; Papaloapan, Tuxpan y Coatzacoalcos, en Veracruz; Grijalva y Usumacinta en Tabasco y en Campeche los ríos Champotón, Palizada y Candelaria (Fig. 2) (Castro- Aguirre, 1978).

Todas las especies de robalos viven en fondos someros arenosos o fangosos, de aguas no muy profundas, realizan migraciones cortas, alternando su permanencia en aguas marinas costeras y profundas, esteros, ríos y lagunas, mostrando así su amplia tolerancia a la concentración de sales (Marshall, 1958; Volpe, 1959; Chávez, 1963; Anónimo, 1976; Hoese y Moore, 1977; Castro-Aguirre, 1978). Como ya se mencionó anteriormente, en etapas tempranas de crecimiento se asocian a comunidades de manglares, de lirio acuático o vegetación sumergida para protegerse de sus depredadores. En el ambiente estuarino permanecen la mayor parte de su vida, alimentándose hasta alcanzar la madurez sexual. En el periodo próximo al desove efectúan la migración hacia las barras o desembocaduras de los ríos para reproducirse.

Los robalos blancos juveniles utilizan tres distintas áreas como hábitat en su primer año: afluentes de agua dulce, marismas y praderas de pastos marinos. Los alevines, de alrededor de 27 mm de longitud estándar, habitan principalmente en agua dulce. Cuando estos pequeños peces llegan a medir de 40 a 60 mm de longitud estándar, migran a las zonas marinas, donde permanecen aproximadamente entre 60 y 90 días. Los robalos juveniles migran a las praderas de pastos marinos una vez que alcanzan unos 100 mm de longitud, y permanecen en este hábitat por cuatro a cinco meses. Las praderas de pastos marinos ubicadas en la zona de 5 a 15 km de la costa son las áreas preferidos del robalo de la Florida de más de 150 mm de longitud. La maduración comienza cuando los jóvenes alcanzan aproximadamente 30 cm. En este tiempo, los juveniles se dispersan en los diferentes hábitats de agua dulce, salobres y marinas, donde permanecerán como especie no migratoria, con excepción de los adultos que se congregan en zonas de mayor salinidad en busca de áreas para el desove. Los parámetros adecuados para el cultivo son una temperatura de 18 a 28.9 °C, salinidad de 34 a 40 ups con una concentración de oxígeno de 5.36 a 7.25 mg/L (Reyes et al., 2004). La especie C. undecimalis es euritérmica, pero sensible al frío, con temperaturas mínimas letales entre 6 y 13 ºC. En experimentos de laboratorio. Shafland y Foote (1983) demostraron que esta especie deja de alimentarse a 14.2 °C, pierden el equilibrio a 12.7 °C, y muere a 12.5 °C. La temperatura máxima letal para el robalo fue mostrada por Chung y Méndez (1993), entre los 38.7 °C y 40.7 °C.

Los principales factores que determinan la distribución de C. parallelus en Brasil son la temperatura y la salinidad (Muhlia-Melo et al., 1995). Chung (1981) determinó que C. parallelus tolera un espectro muy amplio de salinidad de 0.07-58.29 ups, pero prefiere ambientes dulceacuícolas o salobres con tendencia a permanecer en estuarios, ríos o lagunas costeras. Chávez y Bouchereau (2000) estudiaron la utilización del manglar para fines reproductivos por la comunidad de peces de la bahía Guaratuba en Brasil, y vieron que el chucumite utiliza este hábitat para desovar de manera eventual. En Florida, el chucumite ocupa un amplio rango de hábitats (Dutka y Gilmore, 2005).

El ambiente se define como la suma total de muchos factores (Vernberg y Vernberg, 1981) y comprende variables físicas, químicas y biológicas. La interrelación del ambiente y los organismos es compleja. Los organismos acuáticos en general se encuentran impactados por los cambios bruscos de los factores físicos y químicos, a los que se suman contaminantes tanto naturales como antropogénicos. La temperatura y el alimento son considerados los principales factores limitantes del crecimiento poblacional; en la zona tropical otro factor limitante es la disponibilidad de microhábitats, ya que la falta de espacios adecuados para la protección y reproducción puede producir competencia interespecífica, actuando como reguladores del crecimiento de la población.

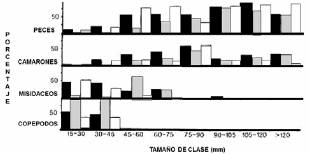

Fore y Schmidt (1973) encontraron que los juveniles de robalo comen peces, camarones, cangrejos y zooplancton (Fig. 3). Los juveniles por debajo de los 20 mm son exclusivamente planctívoros. Los juveniles menores de 45 mm obtienen la mayor parte de la biomasa corporal de misidáceos (predominantemente Mysidopsis almira) y copépodos (principalmente Acartia tonsa). Juveniles mayores de 45 mm consumen algunos misidáceos pero obtienen mucho mayor volumen de sus presas de peces (ciprinodontidos y poecílidos) y camarones (palaemonidos).

Figura 3. Porcentaje de volumen (negro), número (gris)

y ocurrencia (blanco) de los mayores grupos de presas en clases de edad de cada

15 mm de longitud estándar de Centropomus

undecimalis colectados en Tampa Bay, Florida (McMichael et al., 1989).

Jiménez (1984), menciona que los robalos hasta los 5 cm son planctófagos, en sus estómagos se encontraron copépodos calanoideos y cicloideos. Hasta los 15 cm son bentófilos ingiriendo una gran cantidad de mojarras Diapterus olisthostomus, lisas Mugil sp., y postlarvas de camarón Penaeus sp. (Jiménez, 1984)

Por su parte, Gilmore et al. (1983) mencionan que los juveniles durante su estancia en tributarios de agua dulce, se alimentan principalmente de Gambusia affinis recién nacidas, secundariamente de microcrustáceos y palemonidos; en los hábitats de pastos marinos, el robalo come principalmente peces (Anchoa mitchilli, y Lagodon rhomboides) y camarones (Penaeus sp).

Los adultos de C. undecimalis se alimentan principalmente de peces y camarones, secundariamente de cangrejos, jaibas y moluscos como: caracoles y almejas (LaMonte, 1952; Chávez, 1963; Marshall, 1958, Adams y Wolfe, 2006 y Adams et al., 2009), en algunos estómagos se encontró conchas de almejas, pajas de pastos marinos y corteza de plantas terrestres, sin embargo, los restos vegetales no representan signos de haber sido atacados por enzimas y ácidos estomacales, penetrando al estómago presumiblemente durante la captura de su dieta.

En Tunas de Zaza, Cuba; Alvarez-Lajonchere et al. (1982) mencionan que el contenido estomacal estuvo representado por peces pequeños como Gerridos, Poecilidos y Engraulidos, entre los crustáceos los camarones Penaeus sp. y las jaibas Callinectes sp. Por su parte, Guevara et al. (1994) reportaron para la laguna de Guanaroca, Bahía de Cienfuegos, Cuba que C. undecimalis se alimenta principalmente de Evorthodus lyricus (16.6%), Cetengraulis edentulus (16.6%), y Penaeus notialis (8.2%).

En Colombia, Giraldo y Posada (1985) mencionaron que C. undecimalis se alimenta principalmente de peces. En Brasil, Vasconcelos et al. (1980) y Vasconcelos y Braga (1980) reportaron que los principales integrantes de la dieta fueron peces de las familias Gobiiae, Gerridae y Atherinidae y camarones (Alpheidae).

En

la laguna de Tampamachoco, Veracruz; García y Mendoza (1982) reportaron la

presencia de Anchoa, Arius, Ophichthus y Trichurus,

así como algunos crustáceos, nematodos y restos vegetales en el contenido

estomacal de C. undecimalis. Carvajal

(1975), encontró en el tracto digestivo del robalo en la Laguna de Términos,

Campeche las especies de peces: Sardinella sp.; Dorosoma sp., Cetengraulis edentulus, Ariopsis felis; Neoglyphidodon melas, Oliglopites saurus, Eugerres

plumieri, Bairdiella rhonchus, Cichlasoma sp., Eliotris pisonis, Dormitator maculatus; crustáceos: Penaeus sp.; Trachvpeneus

sp.; Xiphopeneus kroyeri,

Macrobrachium acanthurus; M. carcinus, Callinectes sp.; y moluscos: Mulinea sp.

En el río San Pedro, Tabasco, Hernández-Sosa (1987) reportó una preferencia de C. undecimalis por peces, entre los que figuran; la arenga Dorosoma anale, las mojarras Cichlasoma sp., las sardinas de la familia Characidae Astyanax spp., y el agujón Hyporhampus mexicanus que constituyen 81.1% del alimento de los machos y 68.8% de las hembras. Los cangrejos Pseudoterphusidae y las piguas Macrobrachium carcinus siguen en importancia para ambos sexos, seguidos por vegetales, conchas de almejas y nemátodos (Hernández-Sosa, 1987).

Una observación interesante, es que en el periodo de estudio de Hernández-Sosa (1987), el cual abarcó de septiembre de 1985 a enero de 1986, la mayoría de los organismos capturados (80% o más) presentó estómagos vacíos (Tabla 5). Aquí cabe reflexionar acerca de que si en la migración a la costa para la reproducción los robalos cesan su alimentación o si es debido a características de ausencia de alimento en la zona.

Tabla 5. Grado de llenado (%) de estómagos de C. undecimalis en el Río San Pedro (Hernández-Sosa,

1987).

|

Mes |

N |

Hembras |

Machos |

||||

|

V |

½ |

LL |

V |

½ |

LL |

||

|

Sep. 95 |

98 |

100 |

--- |

--- |

83.5 |

16.5 |

--- |

|

Oct. 95 |

-- |

87.5 |

6.9 |

5.6 |

90.6 |

5.8 |

3.2 |

|

Nov. 95 |

-- |

92.5 |

4.2 |

3.3 |

89.4 |

8.4 |

2.2 |

|

Dic.95 |

-- |

90.4 |

5.5 |

4.1 |

83.0 |

13.9 |

3.0 |

|

Ene. 96 |

48 |

81.0 |

19.0 |

--- |

66.7 |

11.1 |

22.2 |

V = Vacío, ½ = Medio Lleno,

LL = Lleno

En resumen, el robalo es una especie carnívora muy voraz, que se alimenta principalmente de peces y crustáceos, predominando los primeros y como complemento de su dieta de otros organismos vivos de sus respectivos hábitats. Los robalos forman parte de una compleja trama trófica en la que ocupan un nivel de alrededor de 4 en todo su ciclo de vida (Sierra et al., 1994; Gómez-Canchong et al., 2004; García y Contreras, 2011).

En las costas mexicanas del Golfo de México, los peces pequeños como la anchoveta, mojarra, sardinas, así como crustáceos como el camarón y jaibas, constituyen una parte fundamental de su dieta; los robalos de tallas pequeñas son depredados por peces grandes, delfines, algunas aves como águilas pescadoras, garzas y patos buzos (Florida Museum of Natural History, 2011).

La escasa planeación territorial y medioambiental de las actividades económicas en la zona costera del Golfo de México, ha provocado que se presente un acelerado desarrollo demográfico e industrial, incluyendo actividades petroleras, lo que ha favorecido un aumento en el vertimiento de desechos, depredación de los recursos naturales, bajo nivel de ingresos de la población, expansión urbana hacia los espacios periféricos naturales, márgenes de los ríos y lagunas, causando un progresivo deterioro ecológico.

Actualmente, en la mayoría de las zonas de ríos y lagunas costeras del Golfo de México, que son los ecosistemas vitales para el robalo, se presentan problemas como:

a) Descargas de aguas industriales y domésticas sin tratamiento.

b) Tiraderos irregulares en las orillas de canales y cuerpos de agua.

c) Asentamientos irregulares en la zona costera.

d) Deforestación de zonas de manglar y de ríos.

e) Una pesca no regulada.

3.4

Ambito socioeconómico

En el Golfo de México y Mar Caribe, el robalo es un recurso altamente aprovechado, particularmente en los estados de Campeche, Tabasco y Veracruz, que en conjunto aportan 92% de la producción. Esta pesquería representa una valiosa fuente de empleo para las comunidades pesqueras ribereñas

De los cuatro estados que dirigen su pesca al robalo, Veracruz es el estado con mayor número de pescadores y embarcaciones con 2,282 lanchas y 5,519 pescadores. La menor cantidad de lanchas y pescadores está en Tamaulipas con 272 lanchas y 544 pescadores, este último es el valor calculado suponiendo que en cada lancha trabajan dos pescadores.

Las localidades más importantes son: Tampico, La Pesca y Aldama en Tamaulipas; Pueblo Viejo, Tamiahua, Tuxpan, Alvarado y Coatzacoalcos en Veracruz; San Pedro, Barra Carlos Rovirosa, Frontera, Sánchez Magallanes en Tabasco y Nuevo Campechito, Atasta, La Colonia, Emiliano Zapata, Cd. del Carmen, Isla Aguada, Sabancuy y Champotón, en Campeche.

La mayor parte de las capturas se comercializan en fresco entero, eviscerado, enhielado y congelado. Los precios del producto varían de acuerdo con el tamaño, presentación y zona de captura, encontrándose desde $21.00 hasta $135.00 pesos. El destino de las capturas de robalo es de consumo local, regional y nacional.

La producción total de los cuatro estados en 2012 ascendió a 5,768.21 t con un valor de $291,252.13 miles de pesos (CONAPESCA, 2012).

4. Diagnóstico de la pesquería

El robalo constituye una de las pesquerías artesanales de mayor importancia y tradición en el Golfo de México. Por su distribución estacional y espacial es de fácil acceso para las comunidades pesqueras ribereñas y representa una valiosa fuente de empleo, además por su calidad y sabor ha alcanzado un alto precio en el mercado nacional (Caballero-Chávez et al., 2001). En el año 2010, 82% de la producción nacional de robalo procedió del Golfo de México y Mar Caribe, particularmente de Campeche, Tabasco y Veracruz, que en conjunto aportan 92% de la región. Debido al valor de las especies, se pueden comparar en importancia con otros recursos como el camarón, el cangrejo, la jaiba y el ostión (CONAPESCA, 2010). Las pesquerías de robalo también representan una valiosa fuente de empleo para las comunidades pesqueras ribereñas, pero se considera que es necesario impulsar su desarrollo de manera integral y armónica mediante la aplicación del presente Plan de Manejo Pesquero (PMP).

Se requiere que estas pesquerías sean sustentables, de manera que abastezcan el mercado interno con alimentos de calidad, mejoren los ingresos de los productores y se eleve su nivel de desarrollo humano y patrimonial. Para lograr lo anterior, se requiere desarrollar formas de manejo corresponsable con los usuarios del recurso para que la actividad pesquera sea amigable con el ambiente; fortalecer la cadena productiva, desarrollar alternativas tecnológicas para la captura y conservación, promover el acceso del producto a nuevos mercados con mejores precios y desarrollar estrategias para disminuir costos de operación.

La especie objetivo es el robalo blanco Centropomus undecimalis por su importancia comercial, aunque se incluyen el robalo prieto Centropomus poeyi y el chucumite Centropomus paralellus, estos organismos por su ciclo de vida se capturan en las mismas zonas y con las mismas artes de pesca.

4.3. Captura

incidental y descartes

La fauna asociada a la captura de robalos, depende del tipo de arte de pesca empleado, las prácticas de pesca, y la diversidad específica en las zonas de captura. Por su ubicación geográfica y complejidad de hábitats costeros, en México la captura incidental es un asunto importante para la ordenación pesquera. Información con más detalle de las especies asociadas de las diferentes zonas de pesca se presenta en la tabla 6. (Gómez-Ortiz et al., 2011, Caballero-Chávez, 2003b, Lorán-Núñez et al., 2008a, Perera-García, 2010). Los trabajos sobre la magnitud y el impacto de la captura incidental de la pesca del robalo son escasos.

Según Guzmán y García (2006) las redes utilizadas para la pesca del róbalo (Centropomus undecimalis) representan más de 20% de los registros de captura incidental de tortugas (0.00016 tortugas por embarcación por día). Otras especies que se capturan de forma incidental en la zona de Tabasco y Campeche son pequeños tiburones del género Sphyrna spp. Esta situación creó un conflicto debido al periodo de veda impuesto para la captura de tiburón en mayo y junio.

Tabla 6. Especies

asociadas de la pesquería de robalos en el Golfo de México y Mar Caribe.

|

Costera |

Lagunas y ríos |

||||

|

Nombre común regional |

Nombre Científico |

Entidad |

Nombre común regional |

Nombre Científico |

Entidad |

|

Cazones |

Carcharhinus spp. y

Sphyrna spp. |

Tb, C, |

Lisa |

Mugil cephalus |

T, Tb, C |

|

Rayas |

Rhinoptera bonasus, Dasyatis americana |

T, Tb, C |

Lebrancha |

Mugil curema |

T, Tb, C, |

|

Bagre bandera |

Bagre marinus |

T, Tb, C |

Tilapia |

Oreochromis spp. |

T, V, Tb |

|

Macabil |

Elops saurus |

T, V, Tb |

Carpa común |

Cyprinus carpio |

T, C |

|

Tambor, tontón, |

Pogonias cromis |

T,C |

Carpa herbívora |

Ctenopharyngodon idellus |

T, Tb, C |

|

Peto |

Scomberomorus cavalla |

T, Tb, C |

Carpa plateada |

Hypophthalmichtys molitrix |

T |

|

Ronco Amarillo |

Conodon nobilis |

T, V, Tb, C |

Bagre pintontle |

Pylodictis olivaris |

T |

|

Sábalo |

Megalops atlanticus |

T, Tb, C |

Catan |

Lepisosteus spatula, Atractosteus

tropicus |

T, Tb, C |

|

Chopa |

Lobotes surinamensis |

T, V, Tb, C |

Sargo |

Archosargus probatocephalus |

T, V |

|

Pámpano |

Trachinotus carolinus |

V, Tb, C |

Sardinas, lachas |

Dorosoma spp., Brevortia patronus |

V, Tb |

|

Cojinuda |

Caranx chrysos |

V, Tb; C |

Chucumite |

Centropomus parallelus |

T, V, Tb, C |

|

Bonito |

Euthynnus alleteratus |

V, C |

Guabina |

Gobiomorus dormitor |

V, C |

|

Cintilla |

Trichiurus lepturus |

V, Tb, C |

Mojarra castarrica |

Cichlasoma urophthalmus |

V |

|

Pez puerco, cochino |

Balistes capriscus |

V, C |

Mojarras rayada |

Eugerres plumieri |

V, Tb |

|

Tolete, picuda |

Sphyraena guachancho |

V, C |

Mojarra blanca |

Diapterus olisthostomus |

T, V, Tb |

|

Sierra |

Scomberomorus maculata |

V, Tb, C |

Trucha pinta |

Cynoscion nebulosus |

T, Tb, C |

|

Jurel ojón |

Caranx hippos |

T, V, C |

- |

- |

- |

|

Sargo |

Archosargus probatocephalus |

T, V, Tb, C |

- |

- |

- |

|

Esmedregal |

Rachycentron canadum y Seriola sonata |

Tb, C |

- |

- |

- |

|

Pargo gris |

Lutjanus griseus |

Tb, C |

- |

- |

- |

|

Rubia |

Lutjanus synagris |

Tb, C |

- |

- |

- |

|

Curvina, trucha |

Cynoscion spp. |

V, Tb, C |

- |

- |

- |

|

(T) Tamaulipas, (V) Veracruz, (Tb) Tabasco, (C) Campeche. |

|||||

La producción nacional de robalo de 1950 a 1989 osciló entre las 2000 y 5000 t anuales. En la década de los cincuenta las capturas variaban de 2,500 a 2,600 t por año, y en los años sesenta éstas llegaron a aumentar hasta las 3,700 t. En los años setenta se registraron los valores promedio más bajos y para mediados de década descendió entre 2,055 y 2,625 t. En los años ochenta se produjo un notable incremento en el número de embarcaciones menores; en Veracruz, el aumento fue de 6,742 a 15,236 unidades entre 1980 y 1989, que representó un incremento de 126% (Quiroga-Bramhs et al., 1996).

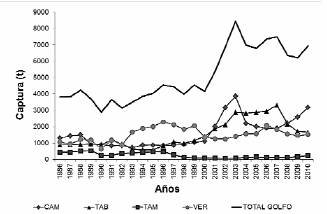

Para Tabasco, se sumaron en esos mismos años más de 5,000 unidades de un número inicial cercano a 1,000; en Campeche, el número aumentó de 750 a casi 3,000 embarcaciones. En consecuencia, la producción anual de robalo fluctuó entre 3,800 y 5,482 t, con este último valor máximo registrado en 1982. En los años noventa se mantuvo un incremento gradual de 2,874 a 4,532 t anuales; Veracruz duplicó en 1994 la captura promedio del periodo 1990-1992, alcanzando 1,900 t anuales y los últimos años han oscilado alrededor de las 1,700 t; Tabasco y Campeche registraron capturas similares, entre 800 y 1,000 t, anuales aumentando en Campeche en los últimos años. En 2003 en Campeche se registró alrededor de 3,000 t, descendiendo a partir de 2004 a un valor mínimo en 2007 de 1904 t, subiendo paulatinamente hasta el 2010 con 3,175 t; en Tabasco se incrementaron y se mantuvo hasta el 2007 con 3,300 t, y para el 2010 bajaron a 1,661 t; Tamaulipas presenta un descenso promedio general de la producción de robalo de 71% con respecto a las capturas máximas obtenidas entre 1994 y 1996 (figura 4).

Figura 4. Tendencia

de las capturas de robalo en el Golfo de México.

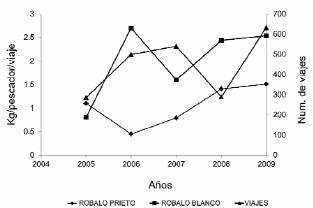

Esfuerzo pesquero. En la zona del sistema lagunar de Alvarado en Veracruz el esfuerzo pesquero estimado que se ha aplicado, ha fluctuado entre 300 y 600 viajes (Fig. 5). Asimismo la captura por unidad de esfuerzo (kg/día/pescador) en el periodo 2005 – 2009, la variación anual presenta altibajos con un aumento en el rendimiento de ambas especies en el 2009, año en el que también se registró el mayor número de viajes (Martínez-Isunza et al., 2009).

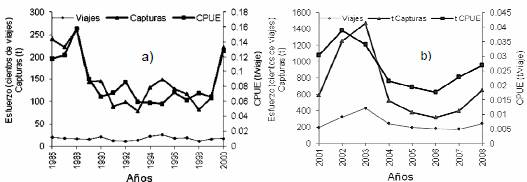

Figura 5. Comportamiento de la captura por unidad de

esfuerzo (CPUE) y esfuerzo del robalo de la zona lagunar de Alvarado, Veracruz

En el Sur de Campeche existe una clara tendencia a incrementar el esfuerzo de pesca, tanto en el número de embarcaciones, como las artes de pesca. Con excepción del periodo 1987 a 1991 se redujo el esfuerzo, debido a que, se otorgaron permisos a cooperativas ribereñas para la explotación de camarón blanco y siete barbas. Posteriormente, debido a la baja del crustáceo y la reglamentación de esta pesquería, estos pescadores volvieron a dirigir su esfuerzo hacia la captura del robalo blanco (Caballero-Chávez et al., 2001). Del año 2001 al 2003, se registró un aumento considerable del esfuerzo (Figs. 6a y 6b). En cuanto a los rendimientos obtenidos en la región Suroeste de Campeche, se aprecia una fuerte caída de 1986 a 1990, esto a pesar que las estimaciones de esfuerzo no presentan una estabilidad. A partir del 2001, los rendimientos sufren un nuevo y fuerte descenso, esto posiblemente debido al aumento considerable del esfuerzo en ese año (Fig. 6b).

Figura

6. Capturas, esfuerzo y CPUE de

robalo blanco (C. undecimalis) en el

Suroeste de Campeche.

4.5.

Disponibilidad del recurso

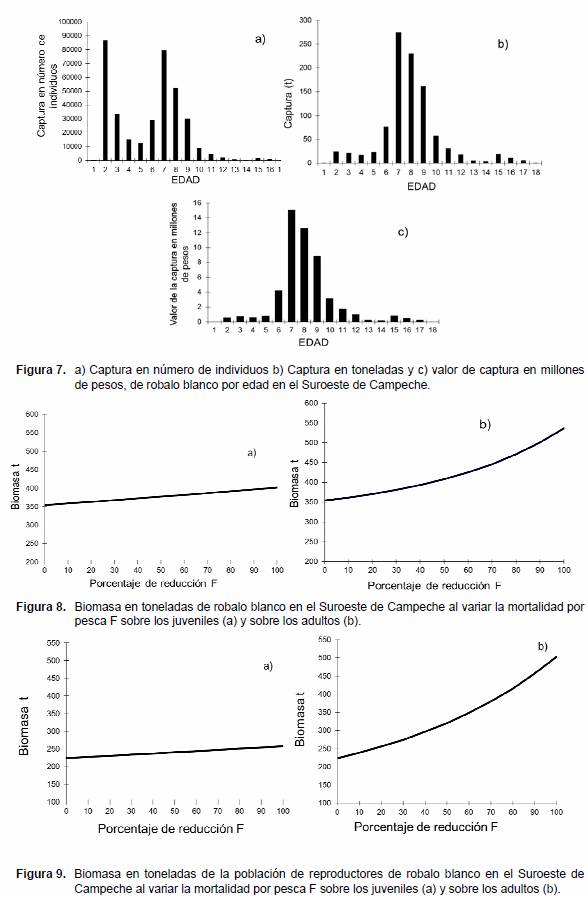

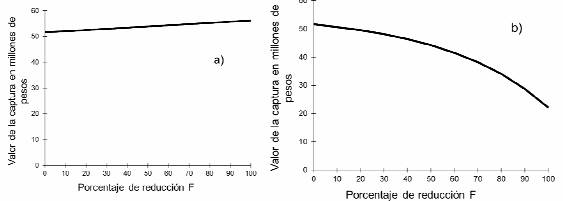

Estudios de abundancia del robalo son escasos, sólo en la zona de Campeche se han realizado estimaciones de abundancia. Caballero-Chávez et al. (2011) estimaron que de 1997 a 2009 se reclutaron a la pesquería de robalo blanco de Campeche un promedio de 2.2 millones de individuos por año; determinaron que los organismos de 2 y 7 años de edad son los que hacen la contribución más fuerte a la captura en número, y los de 7, 8 y 9 contribuyen más en peso (Figs. 7a, 7b, 7c); finalmente, utilizaron el modelo de Thompson y Bell para simular los resultados en la captura, en la biomasa y en el valor económico al modificar el vector de mortalidad por pesca por edad, y encontraron que la biomasa global y la biomasa de reproductores se incrementaría si se reduce la mortalidad por pesca sobre los adultos (Figs. 8 y 9); sin embargo, esta estrategia de pesca afectaría negativamente a la captura y a su valor (Fig. 10).

Fracción

de la población (biomasa) susceptible de ser capturada.- Se ha estimado que la

biomasa media anual en la población de robalo blanco de Campeche en el periodo

de 1997 a 2009 ha sido de 354.2 t, lo que ha producido un rendimiento de

captura de 360,835 individuos al año en promedio, equivalente a 984.2 t, con un

valor económico de 51.6 millones de pesos (Caballero-Chávez et al., 2011).

Figura 10. Valor de la captura en

millones de pesos para robalo blanco en el Suroeste de Campeche al variar la

mortalidad por pesca F sobre los juveniles (a) y sobre los adultos (b).

El número de embarcaciones oficiales y pescadores se presenta en la tabla 7, donde se aprecia que Veracruz es el estado que presenta mayor número de lanchas y pescadores registrados. Debido a que el permiso de pesca es general, ya que se denomina escama marina, es difícil en algunos casos, separar las embarcaciones que se dedican sólo a la captura de robalo, además la facilidad de cambiar artes y operaciones de pesca para la captura de otras especies hacen todavía más difícil esta tarea, es por eso que, en algunas zonas, el número de embarcaciones y pescadores podría estar sobre estimado.

No existe estimación del número de embarcaciones no registradas, sin embargo, cálculos del personal de las oficinas de pesca de la CONAPESCA, mencionan que este número podría ser del 30 al 50% del total de las embarcaciones legales.

Para la pesca de robalo se emplean varios tipos de redes tales como de enmalle o tendales, trasmallos, chinchorros playeros, atarrayas, arpones, redes de arrastre y líneas de mano, pero indudablemente las redes de enmalle son las artes de mayor importancia.

Sur de Tamaulipas y Norte de Veracruz.- La captura de robalo en el mar se efectúa a cinco kilómetros de la costa y a bordo de embarcaciones de fibra de vidrio de 7.62 m de eslora con motores fuera de borda de 48 hasta 75 hp. Estas son operadas por dos a tres pescadores y utilizan redes agalleras de seda con un tamaño de malla de 8 pulgadas (20.3 cm) y redes de monofilamento con un tamaño de malla de 6 y 6.5 pulgadas (15.2 y 16.5 cm); ambas tienen una longitud de 120 m de largo y 5.4 m de caída. Estas trabajan fijas a fondo en una profundidad aproximada de 24 m.

Tabla 7. Número

de embarcaciones oficiales y pescadores que capturan robalo por estado

|

Estado |

Número de lanchas |

Número de pescadores |

|

Campeche |

573a |

1146b |

|

Tabasco |

381c |

898d |

|

Veracruz |

2282c |

5519b,d |

|

Tamaulipas |

272c |

544b |

|

Total |

3508 |

8013 |

a: Número de lanchas con

permiso con artes de pesca adecuadas para la pesca de robalo (redes con tamaño

de malla mayores a 12.7 cm (5 pulgadas). Fuente: CONAPESCA Este valor es muy

pequeño. En el censo de 2011 eran 3,438 embarcaciones ribereñas, tan sólo en

Carmen son 493 y aproximadamente el 75 u 80 son robaleros

b: Valor calculado suponiendo

que en cada lancha trabajan dos pescadores .

c: Número de lanchas de las

cooperativas que reportan captura de robalo. Fuente CONAPESCA

d: Número de pescadores es el

número de socios o integrantes. Fuente CONAPESCA

En lagunas costeras, esteros y ríos, la captura se realiza con redes agalleras de monofilamento, con tamaños de mallas de 2.75 a 6 pulgadas (6.9 a 15.2 cm), en embarcaciones de 5.0 a 7.62 m de eslora y motores fuera de borda de 8 a 60 hp. Para la captura en los ríos, la operación siempre se hace durante el día, a favor de corriente y la maniobra se realiza entre dos o tres pescadores. En las lagunas, el método de pesca es tendido y en los esteros y ríos es atravesado.

Particularmente en el río Pánuco se utilizan redes de arrastre robaleras y chucumiteras. Estas son redes de monofilamento de tamaño de malla de 6 y 7 pulgadas (15.2 y 17.7 cm) para robalo y de 3 pulgadas (7.6 cm) para chucumite; trabajan todo el tiempo a fondo por las márgenes del río, y son jaladas por embarcaciones de 7.62 m de eslora y motores fuera de borda de 15 a 75 hp; esta operación siempre se hace durante el día, a favor de corriente y la maniobra se realiza con dos o tres pescadores. Asimismo ocasionalmente operan redes a la deriva de monofilamento de 120 m de longitud y mismo tamaño de malla, pero con diferentes características de construcción.

En algunas lagunas y ríos se usan además atarrayas con un tamaño de malla de 2.75, 3 y 3.5 pulgadas (6.9, 7.6 y 8.8 cm) para la captura de robalo y chucumite, así como cañas y curricanes de pesca para robalo.

Para la captura de chucumite las redes agalleras las operan atravesadas o tendidas en el rio y en laguna abierta; estas redes son de 200 m de longitud y 5 m de caída y abertura de malla desde 2.75 hasta 3.5 pulgadas (6.9 a 8.8 cm) (Gómez-Ortiz et al., 2011).

Centro y Sur de Veracruz.- Se emplean redes agalleras en la zona costera, cuyo tamaño de malla va de 5 a 7 pulgadas (12.7 a 17.7 cm); se dejan reposar de seis a 12 h., después del cual se despesca y levantan o también realizan arrastres con duración de media hora. En esta última forma de captura utilizan dos embarcaciones con cinco o seis pescadores a bordo cada una, realizando el arrastre con la red con un extremo en cada lancha y después se unen y se cobra la red; en Buenavista participan de dos a tres pescadores y sólo una embarcación y utilizan el mismo tamaño de malla y red; en la barra de la laguna de Alvarado también se utilizan para la captura, dos embarcaciones cada una con cinco o seis pescadores.

En las zonas de laguna y ríos se utilizan redes agalleras con tamaño de malla de 3 a 4 pulgadas (7.6 a 10.1 cm) con dos a tres pescadores por embarcación. Asimismo, se emplean arpón con pistola en lugares donde hay escolleras principalmente, además se utiliza la atarraya con tamaño de malla de 3 a 4 pulgadas (7.6 a 10.1 cm) en las zonas de poca corriente con agua clara, que se efectúa a bordo de una embarcación o a pie cerca de las orillas de los ríos, barras y lagunas. En algunas zonas de Veracruz se utiliza el chinchorro playero, que es una red activa con tamaño de malla de 3 a 4 pulgadas (7.6 a 10.1 cm) que se cala en aguas costeras en semicírculo y que opera con apoyo de una embarcación de 7.6 m con motor de 40 a 60 hp, además de que la maniobra requiere de 15 a 25 pescadores para la recuperación. Estas redes capturan en proporciones pequeñas el robalo blanco (Lorán-Núñez et al., 2012).

Campeche.- La captura en el mar se realiza a 30 km de la costa, cerca del área de plataformas petroleras, entre 18 y 28 m de profundidad. Utilizan normalmente lanchas de fibra de vidrio de 7.6 y 8.23 m de eslora, con redes agalleras de tamaño de malla de 4.5 a 7 pulgadas (11.4 a 17.7 cm) con motores fuera de borda de 55 a 85 hp, con hora de salida entre las tres y cuatro de la tarde. Las redes se dejan a la deriva, posteriormente se levanta cada dos o cuatro horas después de que ha bajado el sol; si se obtiene pesca se dejan en el mismo lugar, si no es así se cambian a otro sitio, regresando al día siguiente entre las seis y ocho de la mañana.

Para la captura de robalo en la laguna se utilizan redes agalleras de 2.5 a 5 pulgadas (6.3 a 12.7 cm) de tamaño de malla, lanchas de fibra de vidrio de 6.9 a 7.6 m de eslora, con motores fuera de borda de 15 a 65 hp. El tiempo de la pesca es entre uno y tres días, con revisiones periódicas según sea la abundancia del recurso y el área de pesca. En esteros y ríos se utilizan otro tipo de artes como el cordel con carnada viva, atarraya, arpón y la fisga (Caballero-Chávez et al., 2001).

4.7. Infraestructura

de desembarco

En la pesquería de robalo al igual que en otras especies de escama en la región no existen instalaciones especiales para la recepción del producto. Las zonas de desembarque consisten en un área de playa con pilotes y madera que les sirven para amarrar sus lanchas. Esta pesquería es operada por la flota menor en su totalidad y por lo tanto, las embarcaciones pueden arribar en cualquier localidad. Sin embargo, los desembarques se efectúan con más frecuencia en puertos cercanos a las áreas de pesca, y obtener de esta forma mejores condiciones para la venta del producto. Las localidades más importantes en el Golfo de México son: Tampico, La Pesca y Aldama en Tamaulipas, Pueblo Viejo, Tamiahua, Tuxpan, Alvarado y Coatzacoalcos en Veracruz; San Pedro, Barra Carlos Rovirosa, Frontera, Sánchez Magallanes en Tabasco, Nuevo Campechito, Atasta, La Colonia, Emiliano Zapata, Cd. del Carmen, Isla Aguada, Sabancuy y Champotón, en Campeche.

Normalmente los grupos, cooperativas o permisionarios cuentan con bodegas rústicas, que han sido acondicionadas como cuartos fríos de material recubiertos con algún tipo de aislante con separadores de madera, además de utilizar otros tipos de contenedores para ir almacenando el producto de la pesca; estas áreas también funcionan como oficina y como almacén de equipo y artes de pesca (redes, motores, aceite, gasolina y materiales que utilizan para su operación). La mayoría de ellos cuentan con luz eléctrica y agua. Existen algunas fábricas de hielo y gasolineras en las localidades grandes, en las pequeñas no cuentan con gasolineras ni fábricas lo que encarece los gastos de operación.

4.8. Proceso

e industrialización

No existe un proceso de industrialización para el caso del robalo. La mayor parte de las capturas se comercializan en: fresco entero, eviscerado, enhielado y congelado.

Como ya se mencionó en el apartado anterior, la mayor parte de las capturas se comercializan en fresco entero, eviscerado, enhielado y congelado. Se vende entero al público cuando mide entre 30 y 40 cm. Los robalos grandes generalmente son adquiridos por restaurantes y familias numerosas; se presenta también rebanado en rodajas o postas y en filete.

Los precios pagados en playa en el 2009, variaron dependiendo del peso del organismo, zona y época de pesca. En la tabla 8 se presenta los precios que adquiere el robalo tanto en playa como al público en diferentes presentaciones en los estados.

|

Tamaño (peso) |

Sur

Tamaulipas. Pesos (MXN) |

Alvarado,

Veracruz. Pesos (MXN) |

Tabasco. Pesos (MXN) |

Campeche. Pesos (MXN) |

|

< 1 kg |

21-35 playa 45-55 público |

50-55 playa 60-70 público |

50-60 playa |

25-35 playa 55-65 público |

|

>1 kg |

50-70 playa 80-90 público |

60-90 playa 80-110 público |

50-70.00 playa 80-90 público |

50-75 playa 70-135 público |

|

>7 kg |

65 playa |

- |

50 playa |

45-50 playa |

|

Filete |

- |

- |

- |

100-120 |

En todo el Golfo el precio playa varía según la temporada de pesca; en temporada de mayor captura que generalmente es de junio a agosto disminuye hasta un 20% aproximadamente.

El

destino de las capturas de robalo es de consumo local, regional y nacional.

Para el consumo local en los estados, las tallas preferidas son las menores de

50 cm y los organismos mayores normalmente son enviadas para su distribución y

venta a distintas plazas del país como Villahermosa, Tabasco; Cancún, Quintana. Roo; Veracruz, Veracruz; Puebla, Puebla;

Tlaxcala, Tlaxcala; Toluca, Edo. de México; México, D.F. y Monterrey, Nuevo

León.

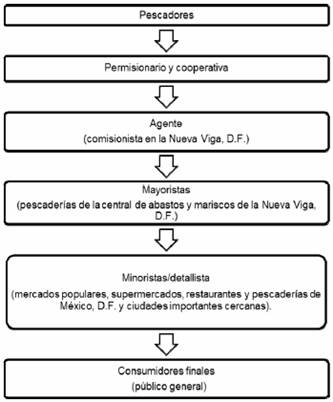

Los canales de distribución detectados en encuestas realizadas a permisionarios y cooperativas nos muestran que el canal de distribución más común para ventas de mayoreo de robalo en el Golfo de México, es el de Nivel 4 (Fig. 11) de acuerdo a la clasificación de Fisher y Espejo (2004). Este canal cuenta con tres niveles de intermediarios, donde la función del agente es facilitar la venta de los productos, y la función de los distribuidores (mayoristas y minoristas) es almacenar los productos hasta que son requeridos por los usuarios.

Figura 11. Canal de distribución

Nivel 4, para pescadores (productores) de robalo en el Golfo de México.

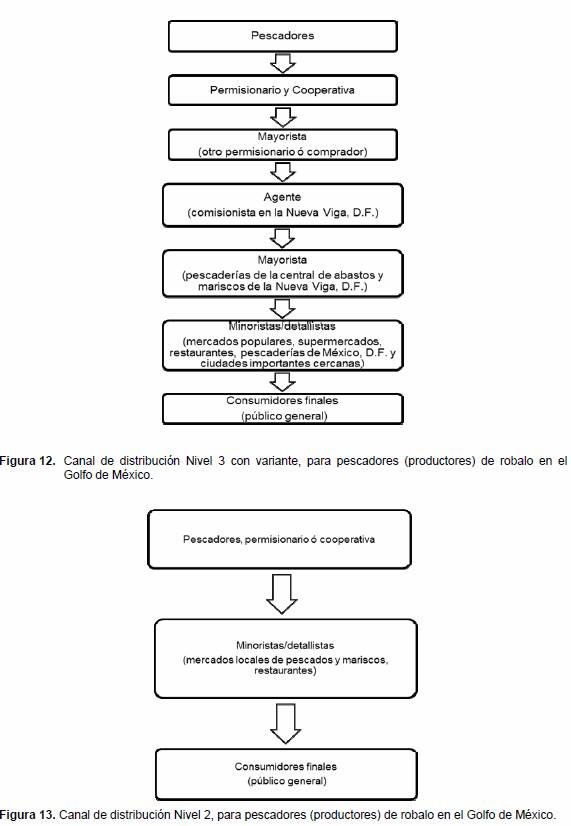

Una variante dentro de la categoría anterior es el número de intermediarios, como el encontrado en la figura 12 donde se puede observar que el permisionario vende a otro intermediario (que puede ser otro permisionario) y este lo envía hacia el mercado de la Nueva Viga. Este canal se observó en Ciudad del Carmen, Campeche y San Pedro, Tabasco.

Por último se observó un canal de distribución Nivel 2, el cual contiene un intermediario (detallistas o minoristas), este canal de distribución se detectó en Ciudad del Carmen, Campeche y Tampico, Tamaulipas (Fig. 13).

Es posible que existan más formas de canales de distribución, pero las cantidades que se manejan por estas vías son mínimas.

Es necesario realizar estudios para conocer los niveles de ganancia que existe en cada uno de los principales canales de distribución.

4.10. Indicadores

socioeconómicos

El robalo es una de las pesquerías artesanales de mayor importancia y tradición en el Golfo de México. En el mercado nacional es una de las especies con mayor precio, esto como resultado de la calidad de su carne y sabor.

Tomando en cuenta el volumen total de captura de las especies de escama, el robalo ocupa el décimo lugar en importancia en Tamaulipas, el tercero en Veracruz, el cuarto en Tabasco y el segundo en Campeche. Debido al valor de la especie, se puede comparar en importancia con otros recursos como el camarón, el cangrejo, la jaiba y el ostión (CONAPESCA, 2010).

El robalo es principalmente vendido eviscerado y enhielado, y enviado al mercado de la Viga en la Ciudad de México. Un pequeño porcentaje es vendido a nivel local en mercados y restaurantes.

La pesca de robalo se da bajo el amparo de

permisos que se extienden para la pesquería de escama, la cual tiene un

carácter multiespecífico, sin embargo el robalo constituye uno de los

principales recursos de esta pesquería, debido al alto precio que alcanza en el

mercado local y nacional.

En el litoral del Golfo de México y Mar Caribe, el robalo tiene una amplia distribución espacial y logra concentraciones estacionales que lo hacen de fácil acceso para pescadores asentados en localidades pesqueras ribereñas. Destacando Cuauhtémoc y Tampico en Tamaulipas; Cd. Cuauhtémoc, Tampico Alto, Tamiahua, Alvarado y Sontecomapan en el estado de Veracruz; Sánchez Magallanes, Frontera, Barra de San Pedro y Carlos Rovirosa 2da. Sección en Tabasco; Cd. del Carmen, Nuevo Campechito, Atasta, Isla Aguada y Sabancuy en Campeche.

A continuación se describen las principales características

socioeconómicas de las poblaciones por estado donde se captura el robalo.

Tamaulipas. En este estado existen dos localidades importantes en cuanto a la pesca de robalo, Cuauhtémoc, localizada en el municipio de Altamira y Tampico que se encuentra en el municipio del mismo nombre.

Cuauhtémoc es una localidad rural ampliada que cuenta con una población de 5,563 habitantes mientras que Tampico es una ciudad mediana con un registro de 297,284 habitantes.

En la tabla 9 se muestran algunas de las características de la población en cuanto a su ocupación, en ella se muestra que no existe diferencia entre las localidades de los porcentajes de población en edad de trabajar y la económicamente activa.

Tabla 9. Población total, en edad de trabajar, económicamente activa y ocupada en

las localidades de Cuauhtémoc y Tampico, Tamaulipas.

|

Municipio |

Localidad |

Población |

|||||||

|

Total |

En edad de trabajar |

% |

Económicamente activa |

% |

Ocupada |

% |

|||

|

Toda la entidad |

3,268,554 |

2,437,549 |

75 |

1,305,151 |

54 |

1,242,235 |

95 |

||

|

Altamira |

|

212,001 |

158,793 |

75 |

85,553 |

54 |

80,418 |

94 |

|

|

|

Cuauhtémoc |

5,563 |

4,314 |

78 |

2,198 |

51 |

2,093 |

95 |

|

|

Tampico |

|

297,554 |

238,304 |

80 |

127,520 |

54 |

120,998 |

95 |

|

|

|

|

Tampico |

297,284 |

238,100 |

80 |

127,417 |

54 |

120,909 |

95 |

|

Fuente: Elaborada en base al XIII Censo General de Población y

Vivienda. INEGI, 2011. |

|||||||||

En cuanto al grupo de personas entre los 12 y 14 años que no sabe leer, el porcentaje en Cuauhtémoc es más del doble que la media estatal. En tanto que en Tampico se presentó la mitad del promedio de estado. La población analfabeta mayor a 15 años de Cuauhtémoc triplicó al de la media estatal y a la localidad de Tampico (Tabla 10).

Tabla 10. Población

total de 12 a 14 años que no asiste a la escuela y mayor a 15 años analfabetas

en las localidades de Cuauhtémoc y Tampico, Tamaulipas.

|

Municipio |

Localidad |

Población |

||||

|

Total |

Analfabeta de 12 a 14 años |

% |

Mayor de 15 años analfabetas |

% |

||

|

Toda la entidad |

3,268.554 |

12,268 |

0.4 |

81,675 |

2 |

|

|

Altamira |

|

212,001 |

767 |

0.4 |

5,652 |

3 |

|

Cuauhtémoc |

5,563 |

53 |

1.0 |

416 |

7 |

|

|

Tampico |

|

|

556 |

0.2 |

4,564 |

2 |

|

Tampico |

297,284 |

549 |

0.2 |

4,529 |

2 |

|

Fuente: Elaborada en base al XIII Censo General de Población y

Vivienda. INEGI, 2011.

En la cobertura de los servicios de salud, Cuauhtémoc presentó una cifra inferior a la municipal y estatal ambas con 73% (Tabla 11), lo que no sucedió con Tampico que presenta un porcentaje igual a la media estatal.

Tabla 11. Cobertura de servicios de salud en las localidades de Cuauhtémoc y

Tampico, Tamaulipas.

|

Municipio |

Localidad |

Población |

||

|

Total |

Con derechos a servicios de salud |

% |

||

|

Toda la entidad |

3,268,554 |

2,397,748 |

73 |

|

|

Altamira |

|

212,001 |

154,466 |

73 |

|

Cuauhtémoc |

5,563 |

3,800 |

68 |

|

|

Tampico |

|

297,554 |

218,548 |

73 |

|

Tampico |

297,284 |

218,377 |

73 |

|

|

Fuente: Elaborada en base al XIII Censo General de Población y

Vivienda. INEGI, 2011. |

||||

En materia de cobertura del servicio de luz eléctrica y agua entubada dentro de las viviendas ambas localidades están por arriba de los porcentajes de toda la entidad con 97 y 96%. En materia de cobertura del drenaje, Cuauhtémoc presentó un valor inferior al municipal y estatal, mientras que Tampico presenta un valor por encima del valor medio estatal (tabla 12)

Tabla 12. Cobertura

de los servicios de luz eléctrica, agua entubada dentro de la vivienda y

drenaje en las localidades de Cuauhtémoc y Tampico, Tamaulipas. 2010

|

Municipio |

Localidad |

Viviendas habitadas |

||||||

|

Total |

Cobertura del servicio de luz eléctrica |

% |

Cobertura del servicio de agua entubada dentro de la vivienda |

% |

Cobertura del servicio de drenaje |

% |

||

|

Toda la entidad |

901,387 |

841,641 |

93 |

812,671 |

90 |

753,760 |

84 |

|

|

Altamira |

|

57,636 |

55,809 |

97 |

54,527, |

95 |

50,368 |

87 |

|

Cuauhtémoc |

1,450 |

1,412 |

97 |

1,407 |

97 |

1,005 |

69 |

|

|

Tampico |

|

86,325 |

83,022 |

96 |

82,236 |

95 |

82,207 |

95 |

|

Tampico |

86,245 |

83,013 |

96 |

82,236 |

95 |

82,186 |

95 |

|

|

Fuente: Elaborada en base al XIII Censo General de Población y

Vivienda. INEGI, 2011. |

||||||||

Veracruz.- En Veracruz, se consideran que las principales localidades pesqueras son Cd. Cuauhtémoc, Tampico Alto, Tamiahua y Alvarado. Por su número de habitantes, Cd Cuauhtémoc, Tampico Alto, Tamiahua se clasifican como localidad urbana, Alvarado como ciudad pequeña y Santecomapan como una localidad rural.

Tabla 13. Población

total, en edad de trabajar, económicamente activa y ocupada en las localidades

de Cd. Cuauhtémoc, Tampico Alto, Tamiahua, Alvarado y Sontecomapan, Veracruz.

|

Municipio |

Localidad |

Población |

||||||

|

Total |

En edad de trabajar* |

% |

Económicamente activa |

% |

Ocupada |

% |

||

|

Toda la entidad |

7,643,194 |

5,350,236 |

70 |

2,905,273 |

54 |

2,799,136 |

96 |

|

|

Pueblo Viejo |

|

55,358 |

38,751 |

70 |

22,106 |

57 |

20,917 |

95 |

|

Cd. Cuauhtémoc |

9,740 |

6,818 |

70 |

4,082 |

60 |

3,945 |

97 |

|

|

Tampico Alto |

|

12,242 |

8,569 |

70 |

4,654 |

54 |

4,533 |

97 |

|

Tampico Alto |

2,564 |

1,795 |

70 |

1,008 |

56 |

966 |

96 |

|

|

Tamiahua |

|

23,588 |

16,512 |

70 |

8,189 |

50 |

8,078 |

99 |

|

Tamiahua |

5,086 |

3,560 |

70 |

1,998 |

56 |

1,966 |

98 |

|

|

Alvarado |

|

51,955 |

36,369 |

70 |

20,631 |

57 |

20,140 |

98 |

|

Alvarado |

23,128 |

16,190 |

70 |

9,525 |

59 |

9,167 |

96 |

|

|

Catemaco |

|

48,593 |

34,015 |

70 |

17,898 |

53 |

17,223 |

96 |

|

Sontecomapan |

2,413 |

1,689 |

70 |

805 |

48 |

791 |

98 |

|

Fuente: Elaborada en base al XIII Censo General de Población y

Vivienda. INEGI, 2011.*estimada

El porcentaje de la población en edad de trabajar es igual en todas las localidades (70%), pero el porcentaje de la población económicamente activa es ligeramente superior en todas las localidades con excepción de Sontecomapan (48%) donde el valor es similar al estatal pero su valor en cuanto a las personas ocupadas es mayor con relación al promedio de su municipio (Tabla 13).

En cuanto al porcentaje de población analfabeta, Santecomapan presenta los valores más altos en todos los grupos de la población. En las otras localidades el valor de analfabetismo para los mayores de 15 años, va del 2 al 6% (Tabla 14).

Tabla 14. Población

total, de 12 a 14 años que no asiste a la escuela y mayor a 15 años analfabetas

en las localidades de Cd. Cuauhtémoc, Tampico Alto, Tamiahua, Alvarado y Sontecomapan,

Veracruz.

|

Municipio |

Localidad |

Población |

||||

|

Total |

Analfabeta de 12 a 14 años |

% |

Mayor de 15 años analfabeta |

% |

||

|

Toda la entidad |

7,643,194 |

41,868 |

0.5 |

619,394 |

8 |

|

|

Pueblo Viejo |

|

55,358 |

179 |

0.3 |

2,071 |

4 |

|

Cd. Cuauhtémoc |

9,740 |

29 |

0.3 |

226 |

2 |

|

|

Tampico Alto |

|

12,242 |

54 |

0.4 |

793 |

6 |

|

Tampico Alto |

2,564 |

8 |

0.3 |

91 |

4 |

|

|

Tamiahua |

|

23,588 |

63 |

0.3 |

2,186 |

9 |

|

Tamiahua |

5,086 |

10 |

0.2 |

226 |

4 |

|

|

Alvarado |

|

51,955 |

215 |

0.4 |

4,129 |

8 |

|

Alvarado |

23,128 |

59 |

0.3 |

1,471 |

6 |

|

|

Catemaco |

|

48,593 |

362 |

0.7 |

5,760 |

12 |

|

Sontecomapan |

2,413 |

22 |

0.9 |

317 |

13 |

|

|

Fuente: Elaborada en base al XIII Censo General de Población y

Vivienda. INEGI, 2011. |

||||||

A excepción de Sontecomapan, la cobertura de

salud es mayor al promedio del estado, pero su valor es muy inferior al valor

municipal y estatal (Tabla 15).

Tabla 15.- Cobertura

de salud en las localidades de Cd Cuauhtémoc, Tampico Alto, Tamiahua, Alvarado

y Sontecomapan, Veracruz.

|

Municipio/ |

Localidad |

Población |

||

|

Total |

Con derecho a servicios de salud |

% |

||

|

Toda la entidad |

7,643,194 |

4,484,837 |

59 |

|

|

Pueblo viejo |

|

55,358 |

35,181 |

64 |

|

Cd. Cuauhtémoc |

9,740 |

6,783 |

70 |

|

|

Tampico alto |

|

12,242 |

7,382 |

60 |

|

Tampico alto |

2,564 |

1,648 |

64 |

|

|

Tamiahua |

|

23,588 |

13,235 |

56 |

|

Tamiahua |

5,086 |

3,423 |

67 |

|

|

Alvarado |

|

51,955 |

33,959 |

65 |

|

Alvarado |

23,128 |

17,008 |

74 |

|

|

Catemaco |

|

48,593 |

30,347 |

62 |

|

Sontecomapan |

2,413 |

429 |

18 |

|

|

Fuente: Elaborada en base al XIII Censo General de Población y

Vivienda. INEGI, 2011. |

||||

La cobertura del servicio de luz eléctrica en todas las localidades es igual o superior al promedio estatal, esto no ocurre en el caso del porcentaje de la cobertura de las habitaciones con agua entubada dentro de la habitación y el servicio de drenaje. Tamiahua y Tampico alto presentan las menores coberturas del servicio de agua entubada con valores por debajo del promedio estatal. Para el servicio de drenaje Cd Cuauhtémoc, Tamiahua y Alvarado están por arriba de la media estatal (Tabla 16).

Tabla 16.- Cobertura

de los servicios de luz eléctrica, agua entubada dentro de la vivienda en las localidades

de Cd Cuauhtémoc, Tampico Alto, Tamiahua, Alvarado y Sontecomapan, Veracruz

|

Municipio |

Localidad |

Viviendas habitadas |

||||||

|

Total |

Cobertura del servicio de luz eléctrica |

% |

Cobertura del servicio de agua entubada dentro de la vivienda |

% |

Cobertura del servicio de drenaje |

% |

||

|

Toda la entidad |

2,014,588 |

1,915,967 |

95 |

1,508,020 |

75 |

1,662,418 |

83 |

|

|

Pueblo viejo |

|

14,653 |

14,221 |

97 |

10,452 |

71 |

10,463 |

71 |

|

Cd. Cuauhtémoc |

2,531 |

2,495 |

99 |

2,084 |

82 |

2,245 |

89 |

|

|

Tampico alto |

|

3,511 |

2,958 |

84 |

1,365 |

39 |

2,111 |

60 |

|

Tampico alto |

703 |

670 |

95 |

393 |

56 |

535 |

76 |

|

|

Tamiahua |

|

6,592 |

6,303 |

96 |

2,263 |

34 |

3,771 |

57 |

|

Tamiahua |

1,502 |

1,487 |

99 |

88 |

06 |

1,344 |

89 |

|

|

Alvarado |

|

15,280 |

14,464 |

95 |

10,373 |

68 |

14,039 |

92 |

|

Alvarado |

6,794 |

6,640 |

98 |

6,238 |

92 |

6,499 |

96 |

|

|

Catemaco |

|

11,954 |

11,431 |

96 |

10,786 |

90 |

9,727 |

81 |

|

Sontecomapan |

599 |

575 |